他誌に掲載した記事ですが(一部改変)当院患者様にもお届けします

腎臓と薬の関係について

~腎機能を知って上手に薬を服用する~

普段何かの病気で薬を飲まれることがあると思いますが、飲んだ薬は体の中でどのように働き、体の外に出ていくのでしょうか。

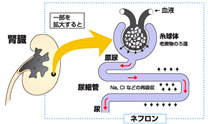

飲み薬の多くは腸から吸収され血液中に入り、作用する臓器に分布され効力を発揮します。その後は排泄しやすくなるよう主に肝臓で代謝を受け、体外に排泄されますが、薬の排泄は主に腎臓が行っています。腎臓は体の老廃物を排泄しますが、薬も尿中に排泄する役割があります。そのため腎臓と薬は密接な関係があり、薬の種類によっては、

- (1)排泄させる際に腎臓が薬にさらされ障害を受ける

- (2)腎臓が悪いと薬の排泄が低下し、血液中に長く留まることにより副作用が出やすくなる

など、主に二つの理由により関係しています。

まず、(1)の腎臓を障害しやすい薬には痛み止めがあります。痛み止めは腎臓の血行を悪化させてしまうことがあります。一部の降圧剤でも腎臓の血行が悪化することがあります。痛み止め、抗ガン剤、抗菌薬などの薬や、検査に用いる造影剤は腎臓に炎症を起こし、薬剤性の腎障害を起こすことがあります。

帯状疱疹(ヘルペス)の抗ウイルス薬は尿中に溶けにくいため、尿細管に詰まり排泄されずに、血中濃度が上昇し、副作用が起こることがあります。また、骨粗鬆症のためビタミンDやカルシウム剤を飲んでいると血液中のカルシウム濃度が上がり、腎不全を起こすことがあります。胃薬や抗凝固剤(血液サラサラの薬)での腎障害も知られています。

ただし、このような薬は多くの人が飲んでおり実際に腎障害を起こす確率は低く、同じ作用の薬でも腎臓に影響しないものもあります。飲んでいて腎機能の悪化がなければ心配いりません。脱水状態では薬の悪影響が出やすいため、水分を充分摂るように心がけましょう。

次に(2)の副作用が出やすくなることについてですが、薬の多くは腎臓から排泄されるため、腎臓が悪いと用量や投与間隔の調整が必要になることがあります。多すぎても少なすぎても良くなく、効果を充分に発揮させ、副作用は最小限におさえる量を服用しないといけません。しかし、患者様の腎機能が分からないと薬の調節はできません。

ご自分の腎機能がどれくらいかご存知でしょうか。腎機能は血液検査で“クレアチニン”という値を測れば計算できます。クレアチニンは市民健診の追加項目にも入っていますので、腎機能がわからない方は一度検診や検査を受けてみてください。

最近お薬手帳にCKD(慢性腎臓病)シール(図参照)を貼ることが試みられています。それにより腎機能の低下している患者さまを把握でき、薬の調節がしやすくなります。薬の服用は治療のために大切なことです。腎臓に気を付け、治療上必要な薬はためらわずキチンと服用してください。

★マイナンバーカードが保険証としてつかえるようになりました。当院の受付にあるカードリーダーで登録頂けます。ご本人の同意を得たうえで、他院のお薬や特定健診の情報を共有できるので、よりよい健康管理や診療につながります。よろしければご登録ください。

(院長 橋爪喜代子)